24. Juli 2023

ADAC Blankenburg Oldtimertreffen 2023

ADAC Oldtimertreffen in Blankenburg 2023 Die vom ADAC organisierte Oldtimerausfahrt mit Treffen in Blankenburg. Unterwegs...

Ein vergessener Riese zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Mitten im ruhigen Elbtal, wo sich Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern die Hand reichen, ragen die gewaltigen Überreste einer einst mächtigen Konstruktion aus der Landschaft: die Dömitzer Eisenbahnbrücke. Sie ist mehr als nur ein technisches Denkmal – sie erzählt Geschichten von Industrialisierung, Krieg, Teilung und Wiedervereinigung. Wer sie besucht, steht vor einem der letzten stummen Zeugen deutscher Infrastrukturgeschichte.

Eröffnet wurde die Dömitzer Eisenbahnbrücke im Jahr 1873 – in einer Zeit, als Deutschland im industriellen Aufbruch begriffen war. Über 1.000 Meter lang spannte sie sich über die Elbe, verband die Städte Lüneburg und Ludwigslust und war Teil einer bedeutenden Bahnverbindung von Berlin nach Bremen. Für den Güter- und Personenverkehr bedeutete sie einen Meilenstein: wirtschaftliche Impulse, kurze Reisezeiten und strategische Bedeutung für das Reich.

Die strategische Lage der Brücke machte sie im Zweiten Weltkrieg zur Zielscheibe alliierter Bomber. Im April 1945wurde sie durch amerikanische Luftangriffe schwer beschädigt – ein Drittel der Brücke, insbesondere der mecklenburgische Teil, wurde zerstört und nie wieder aufgebaut. Mit dem Beginn des Kalten Krieges rückte die Elbe als innerdeutsche Grenze ins Zentrum der Geschichte – und die Brücke zerfiel in ein Symbol der Teilung Deutschlands.

Nach 1945 lag das westliche Brückenfragment in der britischen Besatzungszone (später BRD), der östliche Teil in der sowjetischen Zone (später DDR). Beide Seiten trennten nicht nur Stahl und Schienen – sondern auch Ideologien. Jahrzehntelang war die Brücke Sperrgebiet, Mahnmal und Ruine zugleich. Im Westen überdauerte ein imposanter Rest: fünf mächtige Fachwerkträger über die Elbwiesen, rostend, aber standhaft.

Seit einigen Jahren regt sich Bewegung rund um die Brücke. Ein holländischer Investor, der sich bereits mit außergewöhnlichen Tourismusprojekten einen Namen gemacht hat, plant, die Brücke als touristisches Highlight neu zu inszenieren. Im Mittelpunkt steht ein „Skywalk“ – ein spektakulärer gläserner Steg, der Besucher auf die Brücke und über das Elbtal führen soll.

Geplant ist eine Kombination aus Aussichtsplattform, Geschichtspfad und Erlebnisroute, die Geschichte und Panorama vereint. Die Besucher sollen nicht nur über die Elbwiesen blicken, sondern buchstäblich über den Abgrund deutscher Geschichte schreiten – auf einem Bauwerk, das einst verband, dann trennte und nun vielleicht wieder verbindet.

Das Projekt wird von der lokalen Politik grundsätzlich begrüßt, steht aber – wie bei solchen Vorhaben üblich – vor Herausforderungen in Genehmigung, Finanzierung und Naturschutz. Dennoch: Die Idee lebt, und mit ihr die Hoffnung, dass die Brücke bald wieder mehr ist als ein rostender Koloss.

Heute ist die westliche Seite der Brücke zugänglich und beliebtes Ziel für Fotografen, Technikbegeisterte und Spaziergänger. Die Szenerie ist einzigartig: Zwischen Weiden, Schilf und dem Flusslauf erhebt sich das rostige Skelett der Brücke, eindrucksvoll und melancholisch. Natur und Industriegeschichte greifen ineinander – besonders in den frühen Morgenstunden, wenn Nebel über die Elbwiesen zieht.

Ein kurzer Wanderweg und mehrere Infotafeln bieten Kontext zur Geschichte – ohne die morbide Romantik des Ortes zu stören.

Diskussionen über eine Wiederherstellung oder symbolische Verbindung der beiden Ufer flammen immer wieder auf – doch bisher blieb die Brücke ein Denkmal des Stillstands. Und vielleicht ist das genau ihre Kraft: Dass sie mahnt, erzählt und erinnert – ohne zu vergessen.

Die Dömitzer Eisenbahnbrücke ist kein Ort des Spektakels, sondern ein Ort des Nachdenkens – über Verbindungen, Trennungen und Zeitläufe. Wer die Brücke besucht, betritt nicht nur ein Stück Technikgeschichte, sondern spürt auch, wie nahe Vergangenheit und Gegenwart beieinander liegen können. Sie ist ein Ort für Menschen mit offenem Blick – und vielleicht der schönste rostige Koloss Deutschlands.

Der Brocken ist mit 1.141 Metern der höchste Berg im Mittelgebirge Harz und zugleich der höchste Punkt in Norddeutschland. Er liegt im Nationalpark Harz in Sachsen-Anhalt, nahe der Stadt Wernigerode. Aufgrund seiner markanten Höhe und isolierten Lage bietet der Brocken eine eindrucksvolle Aussicht und ein einzigartiges Klima, das dem der Alpen in 1.600 bis 2.200 Metern Höhe entspricht. Nebel, starke Winde und kühle Temperaturen prägen das Wetter – sogar im Sommer kann es frostig sein.

Der Brocken hat eine lange kulturelle und mystische Geschichte. Schon Goethe ließ sich von ihm zu Szenen in „Faust“ inspirieren. Die Walpurgisnacht, die in der Nacht zum 1. Mai gefeiert wird, ist eng mit dem Brocken verknüpft – einer alten Sage nach versammeln sich in dieser Nacht Hexen auf dem Gipfel. Diese Legenden machten den Brocken über die Jahrhunderte zu einem sagenumwobenen Ort.

Während der Zeit der deutschen Teilung war der Brocken Sperrgebiet. Er lag in der DDR nahe der innerdeutschen Grenze und wurde militärisch genutzt, unter anderem für Abhöranlagen. Nach der Wende wurde der Brocken wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt mit der Brockenbahn, einer historischen Schmalspurbahn mit Dampflokomotiven, die von Wernigerode bis zum Gipfel fährt. Auch Wanderer finden zahlreiche gut ausgeschilderte Wege durch den Nationalpark, darunter der berühmte Goetheweg.

Auf dem Gipfel erwartet Besucher das Brockenhaus – ein Museum über Natur, Geschichte und Wetter des Berges – sowie ein Hotel und ein Aussichtspunkt mit Panoramablick. Der Brocken ist damit nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch historisch und kulturell bedeutend.

Fotografie im Morgenrot gehört zu den stimmungsvollsten und emotionalsten Formen der Landschafts- und Naturfotografie. Das sanfte, oft gold- bis rosafarbene Licht kurz vor und nach Sonnenaufgang verleiht Motiven eine ganz besondere Atmosphäre. In dieser sogenannten „Blauen Stunde“ und der darauffolgenden „Goldenen Stunde“ sind die Lichtverhältnisse weich, die Schatten lang und die Farben intensiv, was Fotografen ideale Bedingungen für eindrucksvolle Aufnahmen bietet.

Besonders reizvoll ist das Morgenrot bei klarem Himmel oder in Kombination mit leichten Wolken, die das Licht reflektieren und die Szene dramatischer wirken lassen. Auch Nebel in Tälern oder über Wiesen kann das Morgenlicht auf faszinierende Weise brechen und die Tiefe im Bild verstärken.

Um das Morgenrot optimal einzufangen, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend: rechtzeitiges Aufstehen, die richtige Standortwahl und ein gutes Verständnis für Wetterverhältnisse sind essenziell. Ein Stativ hilft bei längeren Belichtungszeiten, und ein manuelles Weißabgleich kann helfen, die Farbstimmung gezielt zu steuern.

Ob Berge, Seen, Wälder oder Städte – das Morgenrot verleiht jedem Motiv eine friedliche, fast magische Wirkung. Für Fotografen ist es oft ein stiller, lohnender Moment, in dem sich Natur und Licht auf besonders eindrucksvolle Weise begegnen.

Unweit des kleinen Ortes Sambleben, eingebettet in die wellige Landschaft zwischen Asse und Elm, ragt eine markante Baumgruppe über Felder und Wiesen empor: drei stattliche Bäume, die wie stille Wächter über das Umland thronen. Schon von weitem erkennt man sie – sei es bei einem Spaziergang auf den Feldwegen oder von der Landstraße aus. Ihre Silhouetten zeichnen sich selbst bei dunstigem Wetter klar gegen den Horizont ab und verleihen der Landschaft einen besonderen Charakter.

Diese Baumgruppe ist weit mehr als nur ein Orientierungspunkt. Für viele Menschen aus der Region ist sie ein vertrautes, fast ikonisches Bild, das Erinnerungen weckt. Manche verbinden mit den drei Bäumen Kindheitserinnerungen an Fahrradtouren oder Spaziergänge, andere sehen sie als Sinnbild für Beständigkeit, Ruhe und das Vergehen der Zeit. Ihre Anordnung – gleichmäßig und harmonisch – wirkt fast bewusst gepflanzt, doch ihre Geschichte liegt im Verborgenen.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Ensemble im Wechsel der Jahreszeiten: Im Frühling schimmern die Kronen in zartem Grün, umrahmt von gelb blühendem Raps; im Sommer spenden sie Schatten auf trockener Erde. Im Herbst leuchten die Blätter in warmen Farben – ein Schauspiel, das Fotografen und Naturliebhaber gleichermaßen anzieht. Und im Winter, wenn die Bäume kahl und schwarz gegen den bleichen Himmel stehen, entfalten sie eine stille, melancholische Schönheit.

Für Landschaftsfotografen bieten die drei Bäume ein Motiv von nahezu archetypischer Klarheit. Ihre Positionierung in der offenen Fläche erlaubt es, sie in minimalistischer Komposition oder als Teil dramatischer Himmelsstimmungen zu inszenieren. Bei Sonnenuntergang, im Nebel oder unter dem Sternenhimmel entfaltet dieses einfache Motiv eine fast magische Wirkung.

Die drei Bäume bei Sambleben sind kein Naturdenkmal im offiziellen Sinne, aber sie sind ein lebendiges Symbol für die stille Kraft der Natur in einer oft übersehenen Kulturlandschaft. Wer sie einmal bewusst gesehen hat, wird ihren Anblick nicht so schnell vergessen.

Es beginnt mit einem kaum wahrnehmbaren Wandel. Die Luft wirkt schwerer, die Geräusche der Natur gedämpfter. Am Horizont formiert sich eine dunkle Wand, die sich langsam, aber unaufhaltsam nähert: eine Gewitterzelle wächst heran. Noch sind weite Teile des Himmels von hellem Licht durchzogen, doch über dem flachen Land türmen sich gewaltige Wolkenmassen in dramatischen Schattierungen von Grau, Blau und Violett.

Der Wind frischt auf, erst als leises Flüstern in den Wipfeln der Bäume, dann als spürbarer Hauch, der die Felder in Wellen legt. Vögel verschwinden aus dem Himmel. Die Welt hält kurz den Atem an. Das Licht kippt – es wird gelblich, fast surreal – und verstärkt den Kontrast zwischen Himmel und Erde. Die ersten entfernten Donnerschläge rollen durch die Landschaft wie grollende Vorboten einer Macht, die sich noch im Verborgenen hält.

Dann wird die Struktur der Wolke erkennbar: eine Ambosswolke, hoch aufgetürmt, majestätisch, drohend. Die Gewitterzelle lebt. Sie zieht nicht einfach vorbei – sie atmet, wächst, verändert sich mit jeder Minute. An ihrer Vorderkante bilden sich fallstreifenartige Vorhänge aus Regen oder Hagel, und darunter liegt eine fast mystische Dunkelheit. Die Energie, die in dieser Formation steckt, ist spürbar – in der Luft, auf der Haut, im instinktiven Gefühl, dass hier Naturgewalten am Werk sind, die jeder Kontrolle entzogen sind.

Ein Blitz durchzuckt die Ferne – grell, sekundenlang nachleuchtend im Auge. Der Donner folgt kurz darauf, scharf, krachend, direkt. Nun sind es nur noch wenige Minuten, bis die Front über den Beobachter hinwegzieht. Der Wind wird böig, treibt Staub und Blätter vor sich her. Die Natur scheint in Bewegung zu geraten – hektisch, aufgewühlt, flüchtend.

Und dann bricht der Regen los. Heftig, laut, wie ein Vorhang, der fällt. Die Gewitterzelle ist angekommen. Was eben noch ferne Andeutung war, entfaltet sich nun in voller Kraft.

Für Naturfotografen, Wetterbeobachter und alle, die das Zusammenspiel von Licht, Bewegung und Naturgewalt lieben, ist eine aufziehende Gewitterzelle mehr als nur Wetter. Sie ist ein Schauspiel – urgewaltig, schön, und jedes Mal einzigartig.

Fotos

Die Burgruine Arnstein erhebt sich eindrucksvoll auf einer Anhöhe zwischen den Ortschaften Harkerode und Sylda am südöstlichen Rand des Harzes in Sachsen-Anhalt. Diese mittelalterliche Festung, deren Ursprünge vermutlich im 12. Jahrhundert liegen, zählt zu den größten Burgruinen der Region und bietet Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Architektur vergangener Zeiten.(Mansfeld-Südharz Tourismus)

Die genaue Entstehungszeit der Burg Arnstein ist nicht vollständig dokumentiert, doch wird angenommen, dass sie um 1130 von Walther II. von Streußlingen errichtet wurde, der sich fortan „von Arnstein“ nannte. Die ersten urkundlichen Erwähnungen der „Herren von Arnstein“ stammen aus dem Jahr 1135, was auf die Bedeutung der Burg in dieser Epoche hinweist. Charakteristisch für die ursprüngliche Anlage waren die zwei östlichen romanischen Rundtürme und die dazwischenliegende Ringmauer, die noch heute teilweise erhalten sind. (Harzspots, Mansfeld-Südharz Tourismus)

Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach den Besitzer:(harz-saale.de)

Während der Bauernkriege im frühen 16. Jahrhundert wurde die Burg stark beschädigt. Graf Hoyer IV. ließ sie um 1530 wieder aufbauen, wobei das Mittelhaus errichtet wurde. Weitere Ausbauten erfolgten 1563 unter Graf Johann Albrecht, der die Burg um zwei Geschosse erhöhte und ihr Schlosscharakter verlieh. (Mansfeld-Südharz Tourismus, Wikipedia, Harzspots)

Bereits im 17. Jahrhundert begann die Burg zu verfallen. Nach einem Brand und dem Aussterben der Mansfelder Linie wurde sie kaum noch bewohnt und verfiel zusehends. Die Familie von Knigge, die die Herrschaft Arnstein 1812 erwarb, bemühte sich um den Erhalt der Ruine und öffnete sie für Besucher. Seit 1992 kümmert sich ein engagierter Heimatverein um die Instandhaltung und Sicherung der Burganlage. (Harzspots, Mansfeld-Südharz Tourismus)

Die Burgruine beeindruckt durch ihren turmartigen Palasbau, der weithin sichtbar ist. Besucher können über eine restaurierte Wendeltreppe die verschiedenen Ebenen des Hauptgebäudes erkunden und von oben einen weiten Blick über das malerische Einetal genießen. Zudem sind die Kellergewölbe unter der Burg begehbar. Weitere Fragmente von Festungsmauern und ehemaligen Gebäuden zeugen von der einstigen Größe der Anlage. (Wikipedia, Mansfeld-Südharz Tourismus)

Die Burg diente mehrfach als Kulisse für Filmproduktionen, darunter Märchen- und Abenteuerfilme. Besonders erwähnenswert ist die Nutzung der Ruine für die Till-Eulenspiegel-Verfilmung von 1975. (exploring-history.de, Wikipedia)

Die Burgruine Arnstein ist ganzjährig zugänglich und der Eintritt ist frei. Sie kann entweder über einen Aufstieg von Harkerode aus oder über einen Fußweg vom Parkplatz an der Straße zwischen Sylda und Harkerode erreicht werden. Jährlich am 30. April findet auf der Burg die Walpurgisnacht mit einem großen Fest statt, das zahlreiche Besucher anzieht. (Mansfeld-Südharz Tourismus)

Die Burgruine Arnstein bietet somit nicht nur einen tiefen Einblick in die mittelalterliche Geschichte des Harzes, sondern auch ein beeindruckendes Panorama und vielfältige kulturelle Veranstaltungen, die einen Besuch lohnenswert machen.

Die Fotos finden sich auch hier

Timelaps habe ich natürlich auch erstellt. Sie sind hier bei YouTube abgelegt, schau einfach mal vorbei und hier gibt es noch eins

Die Krumme Straße in Wolfenbüttel ist ein faszinierendes Beispiel für niedersächsische Fachwerkarchitektur und ein lebendiges Zeugnis städtischer Geschichte. Als südlicher Rand der historischen Heinrichstadt war sie einst Heimat für Handwerker und die ärmere Bevölkerung. Heute besticht sie durch ihren charmanten Charakter und ihre liebevoll restaurierten Gebäude.

Die Krumme Straße verläuft in einem sanften Bogen entlang der ehemaligen Stadtbefestigung und ist geprägt von kleinen, traufständigen Fachwerkhäusern auf schmalen Grundstücken. Diese Bauweise spiegelt die bescheidenen Lebensverhältnisse ihrer einstigen Bewohner wider. Viele dieser sogenannten „Buden“ stammen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert und sind Teil des Baudenkmalensembles „Alte Heinrichstadt“ .

Die Fachwerkhäuser der Krummen Straße zeichnen sich durch ihre Vielfalt aus. Während einige Gebäude schlicht gehalten sind, beeindrucken andere durch aufwendige Zierformen. Beispielsweise wurde das Eckhaus Nr. 1 im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts errichtet und zeigt eine symmetrische Erkergliederung sowie reich verzierte Fachwerkdetails . Ein weiteres bemerkenswertes Gebäude ist Haus Nr. 3, das trotz Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert ein einheitliches Erscheinungsbild bewahrt hat.

Ein besonderes Ensemble bildet das Fachwerkhaus Nr. 19, das sich um einen kleinen Hof nahe der ehemaligen Stadtbefestigung gruppiert. Die gesamte Hofanlage wird auf das frühe 19. Jahrhundert datiert, doch genaue Untersuchungen im Rahmen der Sanierung könnten möglicherweise ältere Bauphasen ans Tageslicht bringen. Das zweistöckige Gebäude mit L-förmigem Grundriss verfügt über eine symmetrische Hauptfassade zur Straße hin, die von einem Zwerchhaus geziert wird. Die westliche Wetterseite ist mit einem ortstypischen Dachziegelbehang versehen und schützt das Gebäude vor den Elementen .

Dank des Engagements der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Unterstützung durch die Lotterie GlücksSpirale konnten bedeutende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. So wurden beispielsweise für die Dachdeckung des Fachwerkensembles in der Krummen Straße 19 exakt 37.000 Euro bereitgestellt . Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das historische Erbe der Straße zu bewahren und gleichzeitig modernen Wohnkomfort zu ermöglichen.

In den letzten Jahren hat sich die Krumme Straße zu einem beliebten Wohngebiet entwickelt. Die gepflasterten Straßen, abgesenkten Bordsteine und liebevoll gepflegten Vorgärten mit Blumen und Pflanzkübeln verleihen dem Viertel eine einladende Atmosphäre. Kinder spielen auf der Straße, und der Verkehr ist auf ein Minimum reduziert, was die Lebensqualität zusätzlich erhöht .

Die Krumme Straße in Wolfenbüttel ist ein beeindruckendes Beispiel für den erfolgreichen Erhalt historischer Bausubstanz. Sie verbindet auf einzigartige Weise die Geschichte der Stadt mit dem modernen Leben ihrer Bewohner und bleibt ein bedeutendes Kapitel im kulturellen Erbe Wolfenbüttels.

Schau auch gern hier vorbei

Die Fotografie von Sternspuren (Startrails) ist eine faszinierende Technik, um die scheinbare Bewegung der Sterne am Nachthimmel durch Langzeitbelichtung sichtbar zu machen. In diesem Artikel erklären wir, wie man beeindruckende Startrail-Bilder erstellt.

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Erstellung von Startrails:

Startrail-Fotografie erfordert Geduld, die richtige Ausrüstung und eine gute Planung. Mit der richtigen Technik und Nachbearbeitung lassen sich atemberaubende Bilder des Nachthimmels erstellen. Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Die Kaiserpfalz Werla bei Schladen ist eine bedeutende archäologische Stätte in Niedersachsen. Sie war im Mittelalter eine der wichtigsten Pfalzen des Heiligen Römischen Reiches und spielte eine zentrale Rolle in der Herrschaft der Ottonen. Heute bietet sie spannende Einblicke in die Geschichte und Entwicklung mittelalterlicher Machtzentren.

Die Pfalz Werla wurde vermutlich im 10. Jahrhundert errichtet und diente den ottonischen Königen und Kaisern als Residenz. Besonders Heinrich I. und Otto I. nutzten die Anlage für Hoftage und Regierungsgeschäfte. Durch ihre strategische Lage nahe der Oker war sie ein bedeutendes Verwaltungs- und Machtzentrum.

Im 12. Jahrhundert verlor die Pfalz an Bedeutung, wurde schließlich aufgegeben und verfiel. Erst in der Neuzeit entdeckten Archäologen ihre Überreste und begannen mit umfangreichen Ausgrabungen, die bis heute andauern.

Die Ruinen der Kaiserpfalz Werla geben wertvolle Einblicke in die mittelalterliche Architektur und Lebensweise. Grabungen brachten Fundamente, Mauerreste und Artefakte zutage, die darauf hindeuten, dass die Anlage einst über eine große Palas-Halle, Kapellen und Wirtschaftsgebäude verfügte.

Heute sind Teile der Pfalz durch Rekonstruktionen und Schautafeln erlebbar gemacht. Besucher können die rekonstruierten Wallanlagen besichtigen und mehr über das Leben in der Kaiserzeit erfahren.

Die Kaiserpfalz Werla ist heute ein beliebtes Ziel für Geschichtsinteressierte und Touristen. Durch Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen wird die Geschichte der Pfalz lebendig gehalten. Zudem ist das Gelände ein attraktives Ausflugsziel inmitten der malerischen Harzlandschaft.

Die Kaiserpfalz Werla ist ein faszinierendes Zeugnis mittelalterlicher Geschichte. Sie erzählt von der Macht der ottonischen Herrscher und bietet zugleich spannende archäologische Einblicke. Ein Besuch lohnt sich für alle, die an der Geschichte des Mittelalters und des Heiligen Römischen Reiches interessiert sind.

Barbarossa (Kaiser Friedrich I.) und Heinrich der Löwe hatten indirekte, aber bedeutsame Verbindungen zur Kaiserpfalz Werla, vor allem im Kontext der Machtkämpfe des 12. Jahrhunderts.

Friedrich I. Barbarossa (reg. 1152–1190) war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und führte eine Politik der Stärkung der kaiserlichen Zentralgewalt. Während seiner Herrschaft verlor die Kaiserpfalz Werla endgültig an Bedeutung. Bereits im 12. Jahrhundert verlagerte sich das Machtzentrum nach Goslar, sodass Werla kaum noch eine Rolle spielte. Allerdings fiel die Region unter Barbarossas Einfluss, und seine Auseinandersetzungen mit Heinrich dem Löwen hatten indirekte Auswirkungen auf das Gebiet.

Heinrich der Löwe (reg. 1142–1180 als Herzog von Sachsen und Bayern) war einer der mächtigsten Fürsten des Reiches und kontrollierte weite Teile Norddeutschlands, darunter das Herzogtum Sachsen. Er setzte sich für den Ausbau von Braunschweig als Zentrum seiner Macht ein, während Werla allmählich an Bedeutung verlor. Möglicherweise nutzte er die Region strategisch, doch sein Hauptaugenmerk lag auf der Entwicklung neuer Machtzentren. Die Werla geriet langsam ins Abseits der Geschichte. 1180 wurde sie zum letzten Mal Schauplatz europäischer Geschichte, als Kaiser Friedrich I. Barbarossa hier den Prozess gegen Heinrich den Löwen abschloss.

Die Verbindung zwischen den beiden Herrschern spitzte sich im Machtkampf zu. Heinrich der Löwe weigerte sich, Barbarossa in seinen Italienfeldzügen militärisch zu unterstützen. Dies führte 1180 zu seiner Ächtung und dem Verlust seiner Herzogtümer. Die Kaiserpfalz Werla spielte hierbei keine direkte Rolle, aber die umliegenden Gebiete waren von den Umwälzungen betroffen.

Während Werla zu Zeiten Heinrichs I. und Ottos I. ein bedeutendes Machtzentrum war, verlor es unter Barbarossa und Heinrich dem Löwen zunehmend an Bedeutung. Die beiden Herrscher waren eher mit der Umgestaltung der politischen Landschaft des Reiches beschäftigt, was letztlich auch zum endgültigen Bedeutungsverlust von Werla führte.

Bei diesem Foto habe ich 995 Bilder erstellt.

Ausrüstung: Du benötigst eine Kamera, die manuell eingestellt werden kann, ein Stativ und eventuell einen Fernauslöser oder eine App, um die Kamera fernzusteuern.

Standort: Wähle einen dunklen Ort, fernab von Lichtverschmutzung. Ein klarer Himmel ohne Wolken ist ideal.

Einstellungen der Kamera:

Nachbearbeitung: Wenn du mehrere Bilder gemacht hast, kannst du diese in einer Software wie Adobe Photoshop oder einem speziellen Startrails-Programm (z.B. StarStaX) zusammenfügen, um die Startrails zu erstellen.

Aufnahme: Wenn du eine lange Belichtung machst, achte darauf, dass die Kamera stabil bleibt. Bei mehreren kurzen Belichtungen kannst du die Kamera einfach in der gleichen Position lassen und die Aufnahmen nacheinander machen.

Der Schacht Konrad ist ein ehemaliges Bergwerk in Deutschland, das sich in der Nähe von Salzgitter in Niedersachsen befindet. Es handelt sich um eine stillgelegte Eisenerzgrube, die seit den 1970er Jahren als Endlager für radioaktive Abfälle genutzt werden soll. Der Schacht Konrad ist besonders, weil er als erstes Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland genehmigt wurde.

Die Idee hinter dem Schacht ist, dass die geologischen Bedingungen in der Region geeignet sind, um radioaktive Abfälle sicher zu lagern. Der Schacht selbst ist etwa 1.300 Meter tief und die Lagerung erfolgt in einer Tiefe von etwa 800 bis 1.200 Metern. Die Abfälle sollen dort in stabilen geologischen Formationen gelagert werden, um eine Kontamination der Umwelt zu verhindern.

Die Inbetriebnahme des Endlagers hat sich über die Jahre verzögert, und es gab zahlreiche Diskussionen und Proteste rund um das Thema. Dennoch bleibt der Schacht Konrad ein wichtiger Bestandteil der deutschen Entsorgungsstrategie für radioaktive Abfälle.

An der Porta-Kanzel 1h 10min Video als Zeitraffer mit 394 Bildern aufgenommen

Die Porta-Kanzel – Spektakuläre Aussicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Die Porta-Kanzel ist einer der schönsten Aussichtspunkte im Wiehengebirge. Von hier aus genießt du einen atemberaubenden Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das Wesertal und die Porta Westfalica. Besonders beeindruckend ist die Sicht bei Sonnenaufgang oder wenn Nebelschwaden das Tal füllen und nur das Denkmal aus den Wolken ragt.

Wanderung zur Porta-Kanzel – Start am Fernsehturm

Die Wanderung beginnt am Fernsehturm Porta Westfalica, der auf dem Jakobsberg liegt. Von hier aus führt ein gut begehbarer Waldweg in nur 15 Minuten zur Porta-Kanzel.

Wegbeschreibung

📍 Startpunkt: Fernsehturm Porta Westfalica

🥾 Dauer: ca. 15 Minuten

📏 Strecke: ca. 800 Meter

📉 Höhenunterschied: ca. 50 m

1️⃣ Start am Fernsehturm – Vom Fernsehturm aus folgst du dem gut markierten Wanderweg Richtung Porta-Kanzel.

2️⃣ Durch das Wiehengebirge – Der Weg führt leicht bergab durch den Wald und bietet bereits erste Ausblicke ins Wesertal.

3️⃣ Ankunft an der Porta-Kanzel – Nach nur 15 Minuten erreichst du den Aussichtspunkt und wirst mit einer fantastischen Sicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und die Porta Westfalica belohnt.

Warum sich die Wanderung lohnt

✔ Fantastische Aussicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal & Wesertal

✔ Kurze und leichte Wanderung – ideal für eine spontane Tour

✔ Perfekt für Naturfreunde, Wanderer & Fotografen

💡 Tipp: Besonders bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang bietet sich ein traumhaftes Panorama.

Porta Westfalica – Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkman am Abend.

Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica

Hoch über der Weser thront eines der beeindruckendsten Denkmäler Deutschlands: das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica. Mit seiner imposanten Architektur und der spektakulären Aussicht zieht es jährlich Tausende Besucher an und gilt als Wahrzeichen der Region.

Geschichte & Bedeutung

Errichtet zwischen 1892 und 1896, wurde das Denkmal zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. erbaut. Es symbolisiert die nationale Einheit nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871. Die beeindruckende 54 Meter hohe Konstruktionsteht auf dem 141 Meter hohen Wittekindsberg und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wesertal und die Porta Westfalica – das „Tor nach Westfalen“.

Architektur & Besonderheiten

Das Denkmal wurde im Stil des Historismus nach den Plänen von Bruno Schmitz erbaut, der auch das Kyffhäuserdenkmal entwarf. Die über 7 Meter hohe Kaiserstatue zeigt Wilhelm I. in einer imposanten Haltung, während das umliegende Rundbogengewölbe dem Bauwerk eine beeindruckende Monumentalität verleiht.

Aussicht & Erlebnisse

Das Denkmal ist nicht nur ein historisches Wahrzeichen, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel:

✔ Panoramablick über das Wesertal

✔ Gastronomie im Besucherzentrum

✔ Ausstellungen zur Geschichte und Architektur

✔ Wander- und Radwege im Wiehengebirge

Besuch & Anfahrt

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist bequem mit dem Auto oder zu Fuß über verschiedene Wanderwege erreichbar. Parkplätze sind direkt am Denkmal vorhanden.

📍 Adresse: Kaiserstraße 15, 32457 Porta Westfalica

🕒 Öffnungszeiten: Ganzjährig frei zugänglich

🎟 Eintritt: Kostenlos

Entdecke dieses faszinierende Denkmal und genieße die einzigartige Atmosphäre der Porta Westfalica!

Die Porta-Kanzel – Spektakuläre Aussicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Die Porta-Kanzel ist einer der schönsten Aussichtspunkte im Wiehengebirge. Von hier aus genießt du einen atemberaubenden Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das Wesertal und die Porta Westfalica. Besonders beeindruckend ist die Sicht bei Sonnenaufgang oder wenn Nebelschwaden das Tal füllen und nur das Denkmal aus den Wolken ragt.

Wanderung zur Porta-Kanzel – Start am Fernsehturm

Die Wanderung beginnt am Fernsehturm Porta Westfalica, der auf dem Jakobsberg liegt. Von hier aus führt ein gut begehbarer Waldweg in nur 15 Minuten zur Porta-Kanzel.

Wegbeschreibung

📍 Startpunkt: Fernsehturm Porta Westfalica

🥾 Dauer: ca. 15 Minuten

📏 Strecke: ca. 800 Meter

📉 Höhenunterschied: ca. 50 m

1️⃣ Start am Fernsehturm – Vom Fernsehturm aus folgst du dem gut markierten Wanderweg Richtung Porta-Kanzel.

2️⃣ Durch das Wiehengebirge – Der Weg führt leicht bergab durch den Wald und bietet bereits erste Ausblicke ins Wesertal.

3️⃣ Ankunft an der Porta-Kanzel – Nach nur 15 Minuten erreichst du den Aussichtspunkt und wirst mit einer fantastischen Sicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und die Porta Westfalica belohnt.

Warum sich die Wanderung lohnt

✔ Fantastische Aussicht auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal & Wesertal

✔ Kurze und leichte Wanderung – ideal für eine spontane Tour

✔ Perfekt für Naturfreunde, Wanderer & Fotografen

💡 Tipp: Besonders bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang bietet sich ein traumhaftes Panorama.

die Fotos sind hier zu finden

Zeitraffer-Videos sind hier zu finden bzw. hier und hier

Der Porsche Pavillon in der Autostadt Wolfsburg – Eine Hommage an Design und Dynamik

Die Autostadt in Wolfsburg ist nicht nur ein Mekka für Automobilfans, sondern auch ein Ort, an dem die Marken des Volkswagen-Konzerns auf eindrucksvolle Weise präsentiert werden. Einer der architektonischen Höhepunkte ist der Porsche Pavillon, der mit seiner geschwungenen, futuristischen Form das Wesen der Marke Porsche perfekt einfängt.

Der 2012 eröffnete Porsche Pavillon wurde von Henn Architekten entworfen und begeistert durch seine fließende, dynamische Gestaltung. Die freitragende Dachkonstruktion aus Edelstahl ist inspiriert von der geschmeidigen Linienführung eines Porsche-Sportwagens und scheint nahezu zu schweben. Dieses Design verkörpert die Essenz von Geschwindigkeit, Präzision und Eleganz – Werte, die Porsche seit Jahrzehnten prägen.

Im Inneren des Pavillons erwartet Besucher eine multimediale Ausstellung, die tief in die Geschichte, Innovationen und Philosophie der Marke Porsche eintaucht. Interaktive Elemente, beeindruckende Exponate und historische Fahrzeuge vermitteln einen einzigartigen Einblick in die Welt der legendären Sportwagen. Besonderes Highlight ist die „Hommage an den 911er“, die die Entwicklung dieses ikonischen Modells beleuchtet.

Neben der Ausstellung bietet der Porsche Pavillon auch Raum für Events und Veranstaltungen. Die Kombination aus moderner Architektur, hochwertigen Materialien und einem durchdachten Ausstellungskonzept macht ihn zu einem einzigartigen Erlebnisort für Porsche-Fans und Designliebhaber gleichermaßen.

Der Porsche Pavillon in der Autostadt Wolfsburg ist weit mehr als nur ein Ausstellungsraum – er ist eine architektonische Ikone, die die Faszination Porsche erlebbar macht. Wer sich für Sportwagen, Design und Ingenieurskunst interessiert, sollte diesen einzigartigen Ort unbedingt besuchen.

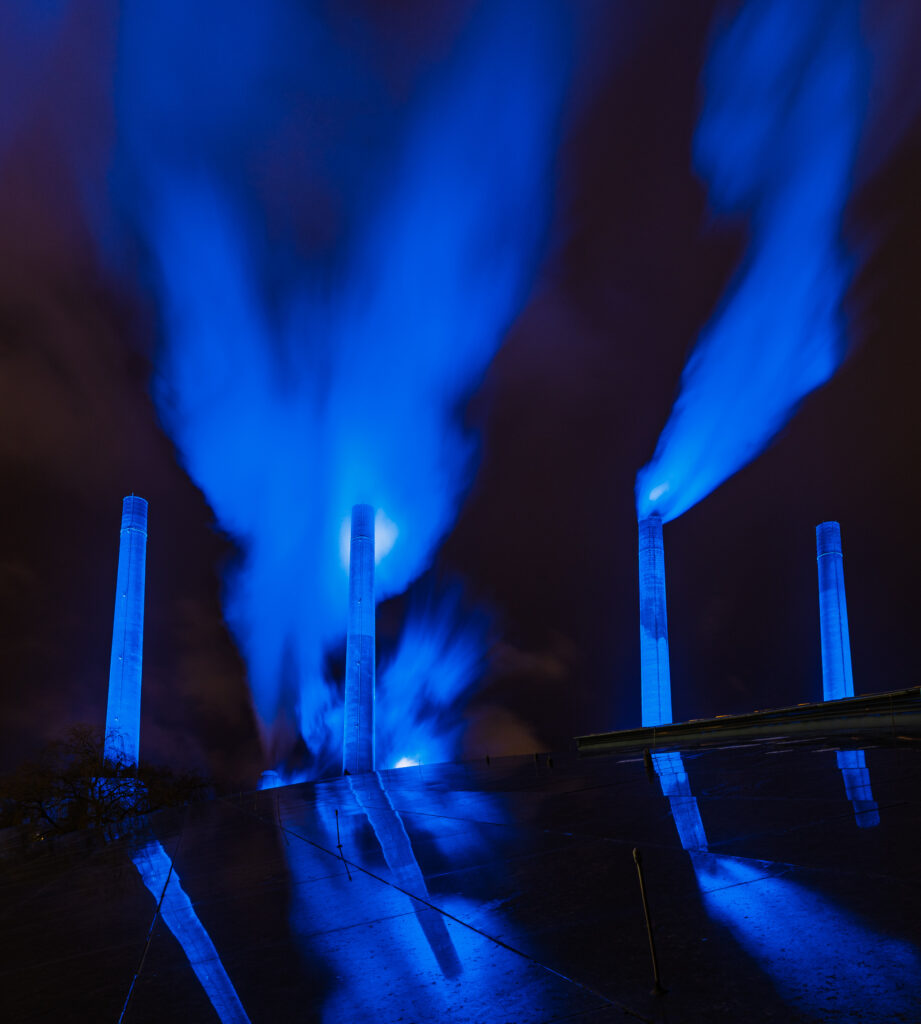

Im Jahr 2025 feiert die Autostadt in Wolfsburg ihr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erstrahlen die vier Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks während des gesamten Jubiläumsjahres in einer beeindruckenden Lichtinszenierung. Diese besondere Beleuchtung würdigt das Vierteljahrhundert der Autostadt und bietet Besuchern ein visuelles Highlight.

Die Schornsteine des Kraftwerks sind seit langem ein Wahrzeichen der Stadt Wolfsburg und werden regelmäßig für besondere Anlässe illuminiert. Während der Adventszeit verwandeln sie sich traditionell in riesige, rot leuchtende Kerzen und tragen so zur festlichen Atmosphäre der Autostadt bei.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2025 plant die Autostadt zudem eine Vielzahl von Veranstaltungen und Ausstellungen, die die Entwicklung und Geschichte des Standorts sowie der Marke Volkswagen beleuchten. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die vergangenen 25 Jahre Revue passieren lässt und einen Ausblick auf die Zukunft bietet.

Die Kombination aus beeindruckender Lichtkunst und vielfältigen Events macht das Jubiläumsjahr 2025 zu einem besonderen Erlebnis für alle Gäste der Autostadt.

Die Autostadt in Wolfsburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Automobilbegeisterte und bietet auf einer 28 Hektar großen Park- und Lagunenlandschaft interaktive Ausstellungen, beeindruckende Fahrzeugpräsentationen und spannende Fahrattraktionen.

Im Jahr 2024 feierte die Autostadt das 50-jährige Jubiläum des Volkswagen Golf mit einer umfangreichen Sonderausstellung im KonzernForum. Diese Ausstellung präsentierte die beeindruckende Geschichte des Golf und seinen Einfluss auf die Automobilbranche und die Gesellschaft.

Ein weiteres Highlight in der Autostadt sind die vier Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks, die regelmäßig für besondere Lichtinszenierungen genutzt werden. So wurden beispielsweise im Juni 2024 die Schornsteine in bunten Farben beleuchtet und verwandelten sich in “gigantische Lichtschwerter”, um den Start der neuen “Star Wars”-Serie “The Acolyte” auf Disney+ zu feiern.

Während der Adventszeit erstrahlen die Schornsteine des Kraftwerks in rotem Licht und erinnern an riesige Kerzen, die über der festlich geschmückten Winterwelt der Autostadt leuchten.

Diese beeindruckenden Lichtinstallationen machen die Autostadt und das Volkswagen Kraftwerk zu besonderen Attraktionen in Wolfsburg, die Besucher zu verschiedenen Anlässen mit kreativen Inszenierungen begeistern.

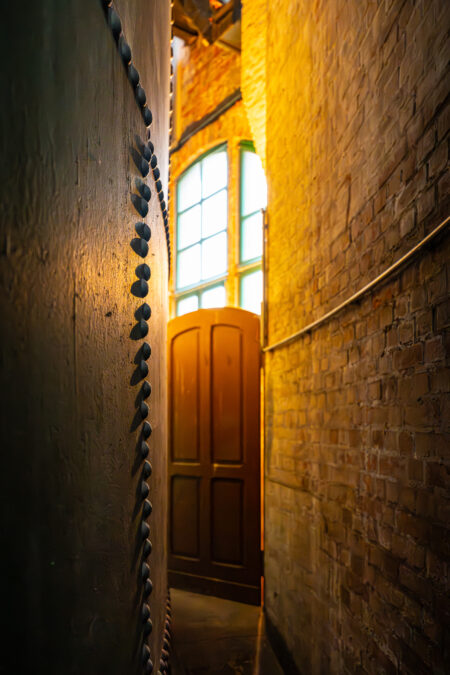

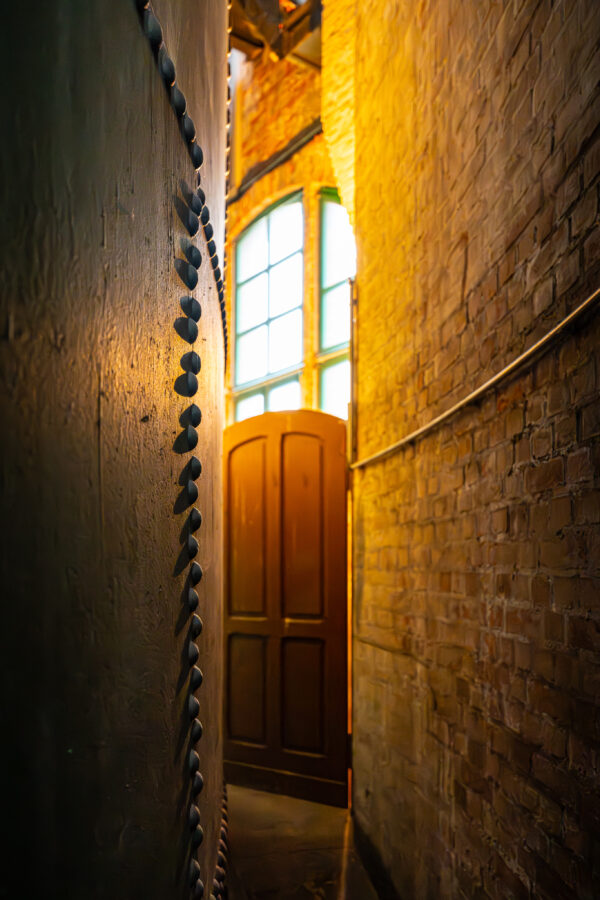

Der Wasserturm am Giersberg in Braunschweig ist ein markantes technisches Bauwerk, das über Jahrzehnte hinweg eine zentrale Rolle in der städtischen Wasserversorgung spielte. Der Turm wurde im Jahr 1901 errichtet und steht auf dem Giersberg, einer Anhöhe im Stadtteil östliches Ringgebiet. Mit seiner imposanten Architektur aus Backstein und seiner Kuppel ist er nicht nur ein technisches Denkmal, sondern auch ein prägendes Element der Stadtsilhouette.

Das Herzstück des Wasserturms bildet der Wasserkessel, ein großer Stahlbehälter, der das Wasser speicherte und durch die Höhenlage des Turms den nötigen Druck für das städtische Wassernetz erzeugte. Der Kessel hatte ein Fassungsvermögen von rund 2.000 Kubikmetern und diente dazu, Verbrauchsspitzen auszugleichen und eine gleichmäßige Versorgung sicherzustellen.

Konstruktiv bestand der Wasserkessel aus genietetem Stahlblech und war in den oberen Teil des Turms integriert. Die Höhe des Wasserspiegels bestimmte den Versorgungsdruck im angeschlossenen Leitungsnetz, sodass auch höher gelegene Stadtteile zuverlässig mit Wasser versorgt werden konnten.

Mit der Modernisierung der Wasserversorgung verlor der Wasserturm am Giersberg schließlich seine Funktion und wurde außer Betrieb genommen. Heute ist er ein Zeugnis der Ingenieurskunst des frühen 20. Jahrhunderts und ein wichtiges Industriedenkmal Braunschweigs.

Das Wasserwerk Bienroder Weg ist eine der zentralen Anlagen zur Wasserversorgung der Stadt Braunschweig. Es wurde in den 1960er Jahren errichtet und befindet sich im Norden der Stadt, unweit des Forschungsflughafens. Das Wasserwerk spielt eine essenzielle Rolle in der Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser für die Braunschweiger Bevölkerung.

Das Wasserwerk Bienroder Weg gewinnt sein Wasser aus tiefen Grundwasserbrunnen. Das geförderte Wasser wird in mehreren Stufen aufbereitet, um höchste Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Dazu gehören:

• Filtration: Entfernung von Eisen, Mangan und anderen unerwünschten Bestandteilen.

• Belüftung: Anreicherung mit Sauerstoff zur Oxidation von Eisen- und Manganverbindungen.

• Desinfektion: Sicherstellung der mikrobiologischen Reinheit durch minimale Zugabe von Desinfektionsmitteln.

Nach der Aufbereitung wird das Wasser in Hochbehältern gespeichert und über ein weit verzweigtes Rohrnetz an die Haushalte und Unternehmen in Braunschweig verteilt.

Früher ergänzten sich das Wasserwerk Bienroder Weg und der Wasserturm am Giersberg in ihrer Funktion. Während der Wasserturm den Versorgungsdruck stabilisierte, lieferte das Wasserwerk kontinuierlich aufbereitetes Wasser ins Netz. Heute übernimmt ein modernes Pumpensystem diese Aufgabe, sodass der Wasserturm nicht mehr in Betrieb ist.

Das Wasserwerk Bienroder Weg bleibt jedoch ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und sichert die Wasserversorgung Braunschweigs mit modernster Technik und nachhaltiger Grundwasserbewirtschaftung.

Das Kraftwerk HKW Mitte in Braunschweig ist ein modernes Heizkraftwerk, das eine zentrale Rolle in der Energieversorgung der Stadt spielt. Es befindet sich im Herzen der Stadt und dient sowohl der Strom- als auch der Wärmeproduktion. Dabei setzt das Kraftwerk auf das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), einer besonders effizienten Methode zur Energiegewinnung. Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme erreicht das HKW Mitte einen hohen Wirkungsgrad und trägt zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei.

Das Kraftwerk wurde mit dem Ziel errichtet, eine zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung für die Region Braunschweig zu gewährleisten. Es speist die erzeugte Wärme in das städtische Fernwärmenetz ein, das zahlreiche Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen versorgt. Gleichzeitig wird der erzeugte Strom ins regionale Stromnetz eingespeist.

Wassertürme dienten dazu, durch die Schwerkraft einen gleichmäßigen Wasserdruck im Leitungsnetz zu gewährleisten. Der Wasserturm Giersberg war Teil dieses Versorgungssystems und deckte vor allem die Bedürfnisse der wachsenden Stadtteile im Süden von Braunschweig ab.

Höhe und Aufbau: Der Turm ist etwa 40 Meter hoch, mit einem runden Grundriss und einem Sockel aus massiven Ziegelsteinen. Der Wassertank, der sich in der oberen Turmsektion befindet, war in der Lage, mehrere hundert Kubikmeter Wasser zu speichern.

• Verzierungen: Trotz der primär funktionalen Ausrichtung wurde auch Wert auf gestalterische Details gelegt. Der obere Abschluss ist von einer Kuppel überdacht, die dem Bauwerk eine schlanke und elegante Silhouette verleiht. Gesimse und Rundbogenfenster gliedern die Fassadenstruktur.

Der Wasserturm Giersberg wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts durch moderne Wasserpump- und Drucktechnologien überflüssig und schließlich stillgelegt. Dennoch blieb er als Industriedenkmal erhalten. Heute steht er unter Denkmalschutz und ist ein Zeugnis der technischen Errungenschaften der Gründerzeit.

Der Turm ist nicht öffentlich zugänglich, dennoch bleibt er ein beliebtes Fotomotiv und ein markantes Wahrzeichen der Umgebung.

Das Wasserwerk Bienroder Weg ist eine der zentralen Anlagen zur Wasserversorgung der Stadt Braunschweig. Es wurde in den 1960er Jahren errichtet und befindet sich im Norden der Stadt, unweit des Forschungsflughafens. Das Wasserwerk spielt eine essenzielle Rolle in der Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser für die Braunschweiger Bevölkerung.

Das Wasserwerk Bienroder Weg gewinnt sein Wasser aus tiefen Grundwasserbrunnen. Das geförderte Wasser wird in mehreren Stufen aufbereitet, um höchste Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Dazu gehören:

• Filtration: Entfernung von Eisen, Mangan und anderen unerwünschten Bestandteilen.

• Belüftung: Anreicherung mit Sauerstoff zur Oxidation von Eisen- und Manganverbindungen.

• Desinfektion: Sicherstellung der mikrobiologischen Reinheit durch minimale Zugabe von Desinfektionsmitteln.

Nach der Aufbereitung wird das Wasser in Hochbehältern gespeichert und über ein weit verzweigtes Rohrnetz an die Haushalte und Unternehmen in Braunschweig verteilt.

Früher ergänzten sich das Wasserwerk Bienroder Weg und der Wasserturm am Giersberg in ihrer Funktion. Während der Wasserturm den Versorgungsdruck stabilisierte, lieferte das Wasserwerk kontinuierlich aufbereitetes Wasser ins Netz. Heute übernimmt ein modernes Pumpensystem diese Aufgabe, sodass der Wasserturm nicht mehr in Betrieb ist.

Das Wasserwerk Bienroder Weg bleibt jedoch ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und sichert die Wasserversorgung Braunschweigs mit modernster Technik und nachhaltiger Grundwasserbewirtschaftung.

Torbogen Schloß Wolfenbüttel

Das Schloss Wolfenbüttel, ein historisches Juwel in Niedersachsen, ist ein beeindruckendes Zeugnis deutscher Renaissance-Architektur und jahrhundertealter Geschichte. Einst Residenz der Welfenherzöge, dient es heute als bedeutendes Kulturdenkmal und beherbergt das Museum Schloss Wolfenbüttel sowie die Herzog August Bibliothek.

Das Schloss Wolfenbüttel, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer prunkvollen Residenz. Ab dem Jahr 1432 residierten die Welfenherzöge in Wolfenbüttel, da das Schloss eine strategisch günstige Lage besaß und als Alternative zur Burg in Braunschweig diente. Besonders unter Herzog Heinrich dem Jüngeren (1511-1568) erlebte das Schloss einen großen Ausbau und wurde in den Renaissance-Stil umgestaltet.

Mit dem Ausbau des Schlosses wurde Wolfenbüttel zur ersten planmäßig angelegten Residenzstadt im nördlichen Europa. Die Anlage wuchs und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter: Anfang des 17. Jahrhunderts wurde das Schloss unter Herzog Heinrich Julius in eine vierflügelige Anlage ausgebaut, um dem repräsentativen und militärischen Charakter der damaligen Zeit gerecht zu werden.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Schloss stark beschädigt, doch Herzog August der Jüngere ließ es wiederaufbauen. August war nicht nur ein bedeutender Herrscher, sondern auch ein großer Förderer von Bildung und Wissenschaft. Er gründete die berühmte Herzog August Bibliothek, die eine der größten Büchersammlungen Europas beherbergt und auch heute noch von internationaler Bedeutung ist.

Das Schloss Wolfenbüttel beeindruckt durch seine harmonische Kombination aus Renaissance- und Barockelementen. Die vierflügelige Anlage mit ihrem Innenhof vermittelt das Bild einer repräsentativen und wehrhaften Residenz, wie sie für die Zeit des Herzogtums üblich war. Besonders bemerkenswert ist die Fassade des Schlosses, die mit dekorativen Holzverzierungen, Sandsteinelementen und kunstvollen Portalen geschmückt ist.

Der Schlosskomplex umfasst neben den Wohn- und Repräsentationsräumen auch die herzogliche Kapelle und diverse Wirtschaftsgebäude. Das Innere des Schlosses ist reich mit Stuckarbeiten, Deckenmalereien und prachtvollen Möbelstücken ausgestattet, die den höfischen Lebensstil vergangener Jahrhunderte widerspiegeln.

Ein besonders wichtiger Bestandteil des Schlosses ist die berühmte Herzog August Bibliothek, die unter Herzog August dem Jüngeren gegründet wurde. Sie war im 17. Jahrhundert eine der bedeutendsten Büchersammlungen Europas und zieht auch heute noch Gelehrte und Historiker aus aller Welt an. Die Bibliothek beherbergt eine beeindruckende Sammlung an seltenen Manuskripten, Inkunabeln und historischen Dokumenten, die von unschätzbarem Wert sind.

Zu den bekanntesten Werken der Bibliothek zählt das Evangeliar Heinrichs des Löwen, eine prachtvoll illustrierte Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, die als eine der wertvollsten mittelalterlichen Handschriften der Welt gilt. Die Herzog August Bibliothek gilt als Ort des Wissens und der Forschung und ist ein wichtiges Zentrum der Geisteswissenschaften.

Das Schloss Wolfenbüttel ist heute als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellungen widmen sich der Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner, den Kunstschätzen der herzoglichen Familie und der Kulturgeschichte der Region. Besucher können die prachtvollen Räume des Schlosses besichtigen und erhalten Einblick in das höfische Leben der Welfenherzöge. Zu den Highlights zählen die prunkvoll ausgestatteten Säle, die Gemälde- und Möbelkollektionen sowie die Waffenkammer.

Das Museum bietet zudem regelmäßig Führungen, Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen an, die das Leben am Hofe und die Geschichte der Region lebendig werden lassen.

Das Schloss Wolfenbüttel ist ein beeindruckendes Denkmal deutscher Renaissance- und Barockarchitektur und ein bedeutendes kulturelles Zentrum mit einer faszinierenden Geschichte. Es ist nicht nur ein Ort von architektonischem und historischem Wert, sondern auch ein lebendiges Museum, das Besuchern einen Einblick in die Vergangenheit gewährt und die Bedeutung Wolfenbüttels als kulturelles Zentrum in Niedersachsen unterstreicht.

Schloß Wolfenbüttel

Das Schloss Wolfenbüttel, ein historisches Juwel in Niedersachsen, ist ein beeindruckendes Zeugnis deutscher Renaissance-Architektur und jahrhundertealter Geschichte. Einst Residenz der Welfenherzöge, dient es heute als bedeutendes Kulturdenkmal und beherbergt das Museum Schloss Wolfenbüttel sowie die Herzog August Bibliothek.

Das Schloss Wolfenbüttel, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer prunkvollen Residenz. Ab dem Jahr 1432 residierten die Welfenherzöge in Wolfenbüttel, da das Schloss eine strategisch günstige Lage besaß und als Alternative zur Burg in Braunschweig diente. Besonders unter Herzog Heinrich dem Jüngeren (1511-1568) erlebte das Schloss einen großen Ausbau und wurde in den Renaissance-Stil umgestaltet.

Mit dem Ausbau des Schlosses wurde Wolfenbüttel zur ersten planmäßig angelegten Residenzstadt im nördlichen Europa. Die Anlage wuchs und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter: Anfang des 17. Jahrhunderts wurde das Schloss unter Herzog Heinrich Julius in eine vierflügelige Anlage ausgebaut, um dem repräsentativen und militärischen Charakter der damaligen Zeit gerecht zu werden.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Schloss stark beschädigt, doch Herzog August der Jüngere ließ es wiederaufbauen. August war nicht nur ein bedeutender Herrscher, sondern auch ein großer Förderer von Bildung und Wissenschaft. Er gründete die berühmte Herzog August Bibliothek, die eine der größten Büchersammlungen Europas beherbergt und auch heute noch von internationaler Bedeutung ist.

Das Schloss Wolfenbüttel beeindruckt durch seine harmonische Kombination aus Renaissance- und Barockelementen. Die vierflügelige Anlage mit ihrem Innenhof vermittelt das Bild einer repräsentativen und wehrhaften Residenz, wie sie für die Zeit des Herzogtums üblich war. Besonders bemerkenswert ist die Fassade des Schlosses, die mit dekorativen Holzverzierungen, Sandsteinelementen und kunstvollen Portalen geschmückt ist.

Der Schlosskomplex umfasst neben den Wohn- und Repräsentationsräumen auch die herzogliche Kapelle und diverse Wirtschaftsgebäude. Das Innere des Schlosses ist reich mit Stuckarbeiten, Deckenmalereien und prachtvollen Möbelstücken ausgestattet, die den höfischen Lebensstil vergangener Jahrhunderte widerspiegeln.

Ein besonders wichtiger Bestandteil des Schlosses ist die berühmte Herzog August Bibliothek, die unter Herzog August dem Jüngeren gegründet wurde. Sie war im 17. Jahrhundert eine der bedeutendsten Büchersammlungen Europas und zieht auch heute noch Gelehrte und Historiker aus aller Welt an. Die Bibliothek beherbergt eine beeindruckende Sammlung an seltenen Manuskripten, Inkunabeln und historischen Dokumenten, die von unschätzbarem Wert sind.

Zu den bekanntesten Werken der Bibliothek zählt das Evangeliar Heinrichs des Löwen, eine prachtvoll illustrierte Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, die als eine der wertvollsten mittelalterlichen Handschriften der Welt gilt. Die Herzog August Bibliothek gilt als Ort des Wissens und der Forschung und ist ein wichtiges Zentrum der Geisteswissenschaften.

Das Schloss Wolfenbüttel ist heute als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellungen widmen sich der Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner, den Kunstschätzen der herzoglichen Familie und der Kulturgeschichte der Region. Besucher können die prachtvollen Räume des Schlosses besichtigen und erhalten Einblick in das höfische Leben der Welfenherzöge. Zu den Highlights zählen die prunkvoll ausgestatteten Säle, die Gemälde- und Möbelkollektionen sowie die Waffenkammer.

Das Museum bietet zudem regelmäßig Führungen, Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen an, die das Leben am Hofe und die Geschichte der Region lebendig werden lassen.

Das Schloss Wolfenbüttel ist ein beeindruckendes Denkmal deutscher Renaissance- und Barockarchitektur und ein bedeutendes kulturelles Zentrum mit einer faszinierenden Geschichte. Es ist nicht nur ein Ort von architektonischem und historischem Wert, sondern auch ein lebendiges Museum, das Besuchern einen Einblick in die Vergangenheit gewährt und die Bedeutung Wolfenbüttels als kulturelles Zentrum in Niedersachsen unterstreicht.

geschrieben mit Chat GPT

Spiegelung Windmühle Dettum mit Aurora.

Die Windmühle in Dettum steht am südlichen Ortsrand. Sie wurde 2017 etwa 80 Meter von dem ursprünglichen Standort entfernt wieder aufgebaut.

Die historische Windmühle in Dettum: Ein Wahrzeichen mit Geschichte

In der beschaulichen Gemeinde Dettum im Landkreis Wolfenbüttel steht ein beeindruckendes Zeugnis vergangener Zeiten: die historische Windmühle. Dieses markante Bauwerk prägt seit Generationen die Silhouette des niedersächsischen Ortes und erzählt die Geschichte einer Zeit, in der Windkraft nicht für moderne Energiegewinnung, sondern für das tägliche Brot genutzt wurde.

Die Windmühle in Dettum wurde vermutlich im 19. Jahrhundert errichtet, in einer Zeit, als Windmühlen ein unverzichtbarer Teil der ländlichen Infrastruktur waren. Als typische Holländerwindmühle konzipiert, zeichnet sie sich durch ihren drehbaren Kopf aus, der es ermöglichte, die Flügel optimal nach dem Wind auszurichten.

Über Jahrzehnte hinweg diente die Mühle den Dettumer Bauern als zentrale Anlaufstelle, um ihr Getreide mahlen zu lassen. Der Müller war eine respektierte Persönlichkeit im Dorf, dessen Handwerk und Wissen über Generationen weitergegeben wurde.

Mit der Industrialisierung und dem Aufkommen moderner Mühlenwerke verlor die Windmühle, wie viele ihrer Art, an wirtschaftlicher Bedeutung. Nach Jahren des Leerstands und zunehmenden Verfalls erkannte man jedoch den kulturhistorischen Wert dieses Bauwerks.

Ein engagierter Förderverein setzte sich für die Restaurierung und den Erhalt der Mühle ein. Durch umfangreiche Sanierungsarbeiten konnte das historische Gebäude vor dem Verfall bewahrt werden. Heute präsentiert sich die Windmühle wieder in beeindruckendem Zustand und ist zu einem beliebten Ausflugsziel geworden.

Heute dient die Windmühle in Dettum als lebendiges Museum. Bei Führungen können Besucher die beeindruckende Mühlentechnik bestaunen und einen Einblick in die traditionelle Handwerkskunst des Mühlenwesens gewinnen. An ausgewählten Tagen wird die Mühle sogar in Betrieb genommen, sodass Besucher das faszinierende Zusammenspiel von Wind, Flügeln und Mahlwerk erleben können.

Darüber hinaus hat sich die Windmühle zu einem kulturellen Zentrum entwickelt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen wie das jährliche Mühlenfest statt, das Besucher aus der ganzen Region anzieht.

Wenn der Nachthimmel in einem Tanz aus grünen, blauen und violetten Lichtern erstrahlt, sind wir Zeugen eines der spektakulärsten Naturphänomene unseres Planeten: der Aurora. Diese atemberaubenden Lichterscheinungen, bekannt als Polarlichter, verzaubern seit Jahrtausenden Menschen rund um den Globus und haben Mythen, Wissenschaft und Tourismus gleichermaßen inspiriert.

Auroras, wissenschaftlich als Aurora Borealis (Nordlichter) und Aurora Australis (Südlichter) bezeichnet, entstehen durch komplexe Wechselwirkungen zwischen der Sonne und unserem Planeten. Diese faszinierenden Lichtspiele treten vorwiegend in den Polarregionen auf, wo sie den Nachthimmel in ein surreales Farbenmeer verwandeln.

Die Bezeichnung „Aurora“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Morgenröte“. In der römischen Mythologie war Aurora die Göttin der Morgenröte, die mit ihrem Erscheinen den neuen Tag ankündigte – eine passende Metapher für das Leuchten am Himmel.

Hinter der magischen Erscheinung der Polarlichter steckt ein faszinierendes Zusammenspiel kosmischer Kräfte. Alles beginnt auf der Sonne, wo gewaltige Eruptionen, sogenannte Sonneneruptionen oder koronale Massenauswürfe, Ströme geladener Teilchen ins All schleudern. Diese Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, bilden den Sonnenwind, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometern pro Sekunde durch das Sonnensystem rast.

Wenn diese energiereichen Partikel auf das Magnetfeld der Erde treffen, werden sie zu den magnetischen Polen geleitet. Dort kollidieren sie mit Atomen und Molekülen in der oberen Atmosphäre, vorwiegend Sauerstoff und Stickstoff. Diese Kollisionen regen die Atome an, die dann überschüssige Energie in Form von Licht abgeben – das Polarlicht entsteht.

Die charakteristischen Farben der Aurora hängen von der Art der beteiligten Atome und der Höhe der Kollisionen ab. Sauerstoff erzeugt typischerweise grüne und rote Töne, während Stickstoff für blaue und violette Farben verantwortlich ist.

Über Jahrhunderte hinweg haben Polarlichter die Fantasie der Menschen beflügelt und zahlreiche Mythen und Legenden inspiriert. In der finnischen Mythologie galten sie als Feuerfüchse, deren Schwänze beim Laufen durch den Schnee Funken schlugen. Die Inuit glaubten, die Lichter seien die Seelen Verstorbener, die am Himmel tanzen.

Für die Samen in Nordskandinavien waren die Nordlichter ein Grund zur Vorsicht – sie betrachteten sie als mächtige Energien, denen man mit Respekt begegnen sollte. In Japan wiederum existiert der Glaube, dass Kinder, die unter Nordlichtern gezeugt werden, besonders gesegnet seien.

Selbst in südlicheren Regionen, wo Polarlichter selten zu sehen sind, wurden sie oft als Vorboten bedeutender Ereignisse oder gar als unheilvolle Zeichen interpretiert.

Auroras beobachten: Die besten Orte und Zeiten

Für Naturliebhaber und Abenteurer zählt das Beobachten von Polarlichtern oft zu den Höhepunkten ihres Lebens. Die besten Beobachtungsorte liegen innerhalb oder nahe des sogenannten „Aurora-Gürtels“ – einer Zone rund um die magnetischen Pole der Erde.

Im Norden bieten Länder wie Norwegen (besonders die Lofoten und Tromsø), Island, Finnland (Lappland), Schweden, Kanada (Yukon und Northwest Territories) und Alaska hervorragende Beobachtungsmöglichkeiten. Auf der Südhalbkugel sind die Südlichter schwieriger zu beobachten, da weniger bewohnte Landmassen in den entsprechenden Breitengraden liegen. Dennoch bieten Teile von Neuseeland, Tasmanien und die Antarktis gelegentlich spektakuläre Ausblicke auf die Aurora Australis.

Die ideale Zeit für die Beobachtung liegt in den Wintermonaten der jeweiligen Hemisphäre, wenn die Nächte länger und dunkler sind. Die Aktivität der Polarlichter folgt zudem einem etwa elfjährigen Sonnenzyklus, wobei die intensivsten Erscheinungen oft während des Sonnenmaximums auftreten.

Neben ihrer natürlichen Schönheit haben Auroras auch praktische Auswirkungen auf unsere moderne Welt. Starke geomagnetische Stürme, die intensive Polarlichter verursachen, können Störungen in Kommunikationssystemen, GPS-Navigationen und sogar Stromnetzen hervorrufen.

Gleichzeitig ermöglicht die Erforschung der Polarlichter Wissenschaftlern, mehr über die Wechselwirkungen zwischen Sonne und Erde zu erfahren. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für das Verständnis des Weltraumwetters und den Schutz unserer technologischen Infrastruktur.

Ein wachsendes touristisches Phänomen

In den letzten Jahrzehnten hat sich rund um die Polarlichter eine florierende Tourismusindustrie entwickelt. Städte wie Tromsø in Norwegen oder Rovaniemi in Finnland haben sich als Zentren des „Aurora-Tourismus“ etabliert und bieten spezialisierte Touren und Unterkünfte an.

Dieser Trend hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile für oft abgelegene Regionen gebracht, sondern auch das Bewusstsein für die Schönheit und Zerbrechlichkeit der polaren Ökosysteme geschärft.

Die Aurora bleibt eines der eindrucksvollsten Naturschauspiele unseres Planeten – ein kosmisches Ballett, das uns an die komplexen Verbindungen zwischen Erde und Sonne erinnert. In einer Zeit, in der digitale Unterhaltung allgegenwärtig ist, bieten die Polarlichter eine seltene Gelegenheit, in Ehrfurcht vor der natürlichen Welt zu stehen.

Ob durch wissenschaftliche Linsen betrachtet oder als mystisches Erlebnis empfunden – die tanzenden Lichter am Polarhimmel werden auch künftige Generationen faszinieren und inspirieren. Die Aurora ist mehr als ein atmosphärisches Phänomen; sie ist ein zeitloses Symbol für die Wunder unseres Universums und unsere fortwährende Faszination für den Nachthimmel.

Die Firma Heinrich Büssing wurde 1903 in Braunschweig gegründet und entwickelte sich zu einem führenden Hersteller von Nutzfahrzeugen, insbesondere Omnibussen und Lastkraftwagen. Bekannt wurde das Unternehmen durch seine innovativen Fahrzeuge mit Unterflurmotor und das markante Löwenemblem. Ab 1904 betrieb Büssing die erste fahrplanmäßige Kraftpost-Omnibuslinie der Welt von Wendeburg nach Braunschweig. 1971 wurde die Büssing AG von MAN übernommen. (de.wikipedia.org, buessing-verein.de)

Der Verein „Heinrich Büssing – Technik und Geschichte e.V.“ wurde 2015 in Braunschweig gegründet und widmet sich der Bewahrung und Präsentation des Erbes von Heinrich Büssing und seiner Fahrzeuge. Ziel des Vereins ist es, Dokumente, Wissen und Geschichten rund um Heinrich Büssing zu sammeln, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies geschieht durch Ausstellungen, Vorträge und Dokumentationen. (buessing-verein.de)

Der Verein organisiert regelmäßig Veranstaltungen, wie beispielsweise die BÜSSING Elm-Ausfahrt, bei der historische Nutzfahrzeuge auf Tour gehen. Ein weiteres Highlight war das Jubiläum 2023, das den 180. Geburtstag von Heinrich Büssing und 120 Jahre BÜSSING Nutzfahrzeuge feierte. Dabei wurden unter anderem neue Geschichtstafeln präsentiert, die das Leben und Werk Heinrich Büssings dokumentieren. (buessing-verein.de, buessing-verein.de)

Der Verein ist ein wichtiger Akteur in der Region Braunschweig und trägt dazu bei, das technische Erbe von Heinrich Büssing lebendig zu halten und für zukünftige Generationen zu bewahren.

Ein besonderes Highlight im Vereinsjahr sind die jährlich stattfindenden BÜSSING-Ausfahrten, bei denen historische Fahrzeuge aus der Büssing-Zeit gemeinsam auf Tour gehen – oft durch den Elm oder andere reizvolle Strecken der Region. Diese Veranstaltungen ziehen Technikinteressierte und Oldtimerfreunde aus ganz Deutschland an und lassen die Geschichte lebendig werden.

Windmühle Eimersleben. Panorama aus 6 Bildern. Milchstraße.

Die Windmühle Eimersleben ist eine historische Bockwindmühle, die westlich von Eimersleben an der Bundesstraße 1 steht. Sie wurde 1848 erbaut und war bis in die 1960er Jahre in Betrieb, bevor sie stillgelegt wurde und verfiel. In den 1980er Jahren begann Wilfried Schmidt, sich der Mühle anzunehmen und sie wieder instand zu setzen. Heute dient sie als Freizeitobjekt und ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Die Mühle verfügt über zwei Jalousieflügel und zwei Flügel für Besegelung. Teile der alten Mühlentechnik, wie der Mahlgang und der Sackaufzug, sind noch vorhanden. Bei günstigen Wetterbedingungen kann das Rutenkreuz sogar in Bewegung gesetzt werden, allerdings nur im Leerlauf, da die Mühle festgesetzt ist. Besucher haben die Möglichkeit, die Mühle zu besichtigen und mehr über die Restaurierungsarbeiten zu erfahren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bockwindmühle_Eimersleben

https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/das-muhlenwunder-von-eimersleben-1048598

findest du hier bzw. unter der Kategorie „Windmühlen“